旭川から北に160キロくらい行ったところに中頓別という町がある。明治時代にはゴールドラッシュに一時沸いたりした時期もあったが、その後の開拓の時代を経て今では人口1600人余りとなった小さな町である。

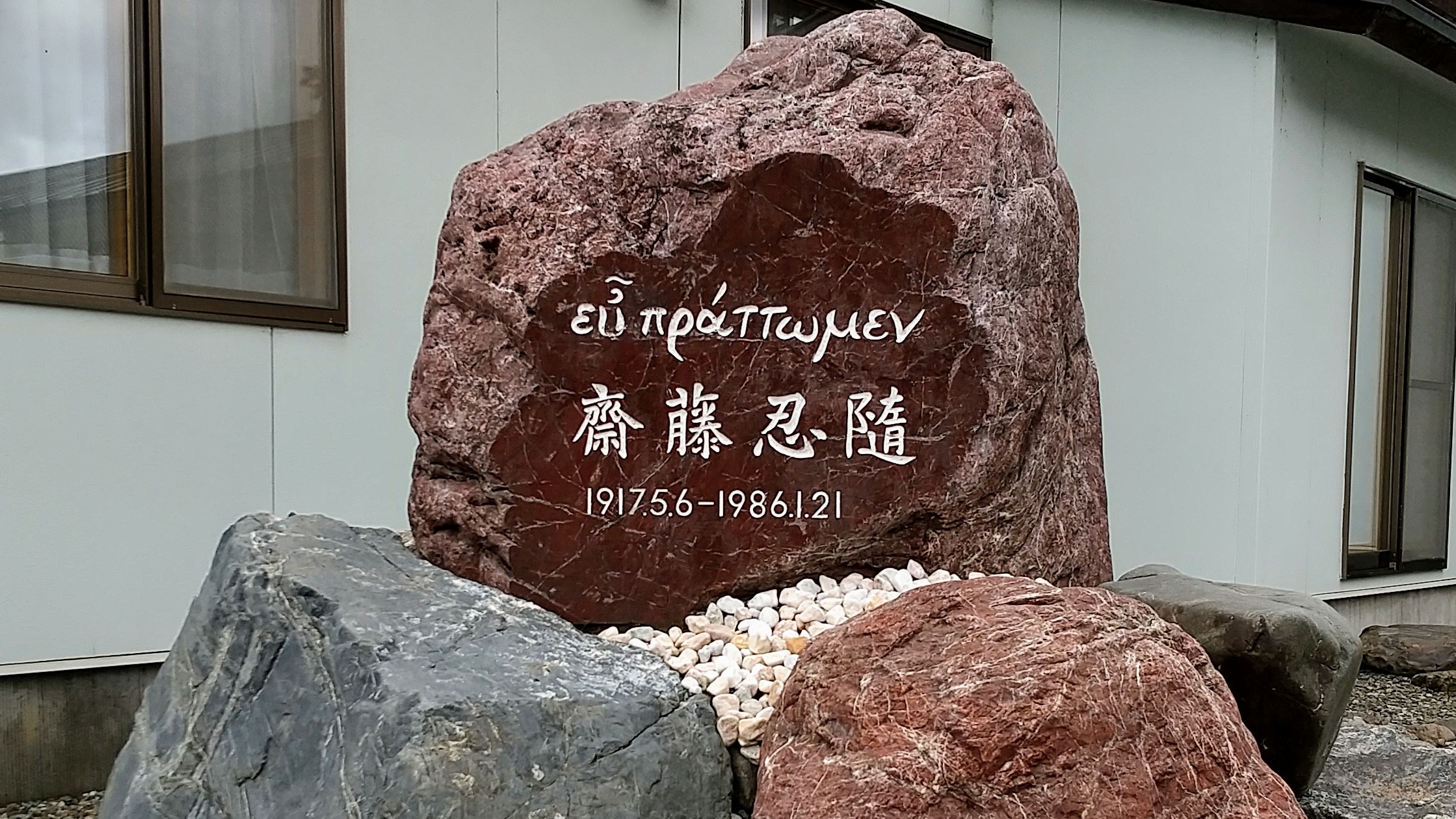

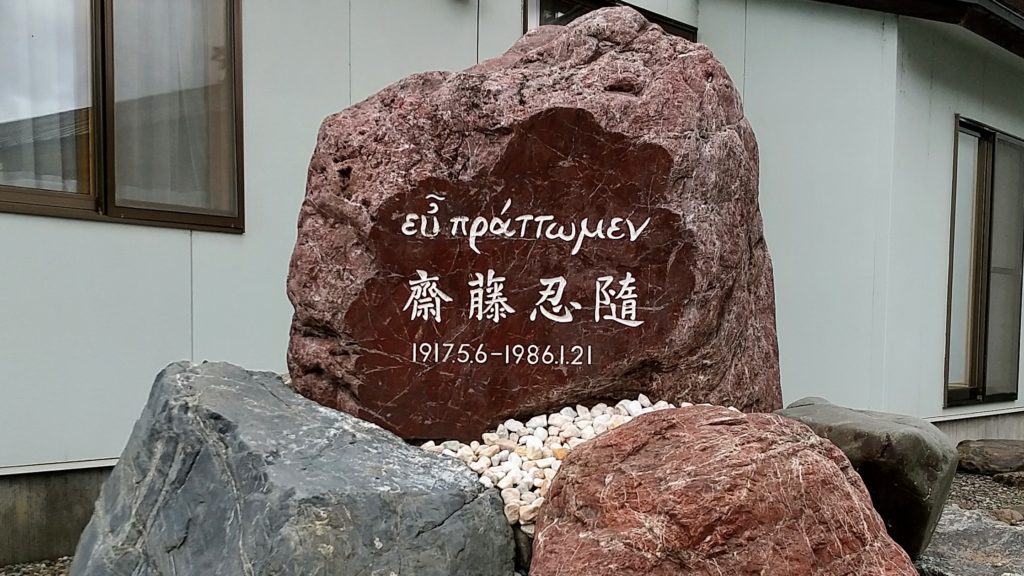

ここから斎藤忍随という西洋哲学の研究者が出ており、ご生家であった町内のお寺に記念碑が建っている。

碑文に書いてあるギリシア語は、プラトンの『国家』の一節で「ごきげんよう」といった意味だと聞いた。

ところで、今の時代でも道北から出ている研究者はいらっしゃるわけで、色々おっしゃっているのを見掛けることがある。

私が大学の先生になれたのも宗谷線のおかげです。毎朝、5時半に起きて旭川の高校に宗谷線で通っていました。私の生まれた地域では、旭川の高校に行かないと国立大学にはほとんど進学できません。— saebou (@Cristoforou) August 3, 2017

これは辺境生まれの自分の宿命みたいなもので、稚内での地縁は高校卒業で途切れ、無色透明な大都市札幌で学生として過ごし、札幌人材になる前に今度は長万部で社会人としてやり直し。そこで9年、ようやく地元のコミュニティの一員になる直前にまたブツンと切れて東京で最初からという状況ですからね。— オッカム (@oxomckoe) August 30, 2019

私が経験した限りでは、やはり、東京とかその周辺の地域で生まれ育つと、なかなかに手ぬるい環境で生き延びることもできないわけではない。見えにくいけれども色々な資源が存在するのである。そんなことを前々から感じていた身から見ると、塩狩峠を越えた北の方から出るというだけでも大変なのに、さらに学問を修めるというのは容易なことではないのだろうと思う。

そうしてみると、この小さな町に今もたたずむ石碑の意義は小さなものではないように思えてならなかった。